春は子宝の季節

〜 心と身体を解きほぐす!妊活をサポートする「良質な睡眠」の秘密 〜

古典『枕草子』の「春はあけぼの」をヒントに、私たちは春を「子宝の季節」と呼びます。実は統計的にも、春は一年の中で妊娠率が最も高まる時期であるというデータもあります。

冬の厳しい寒さを乗り越え、全ての生命が再び目覚めるこの季節―私たちの身体も、求める新たな命を迎える準備を始めるのです。

しかし、現代は忙しさやストレスの多い生活環境が影響し、自然のリズムだけでは思い通りにいかないことも事実です。

なぜ「良質な睡眠」が妊活に効果的なのか?

多くの人が「長く眠れば大丈夫」と考えがちですが、妊活においては「睡眠の質」と「タイミング」がずば抜けて大切です。

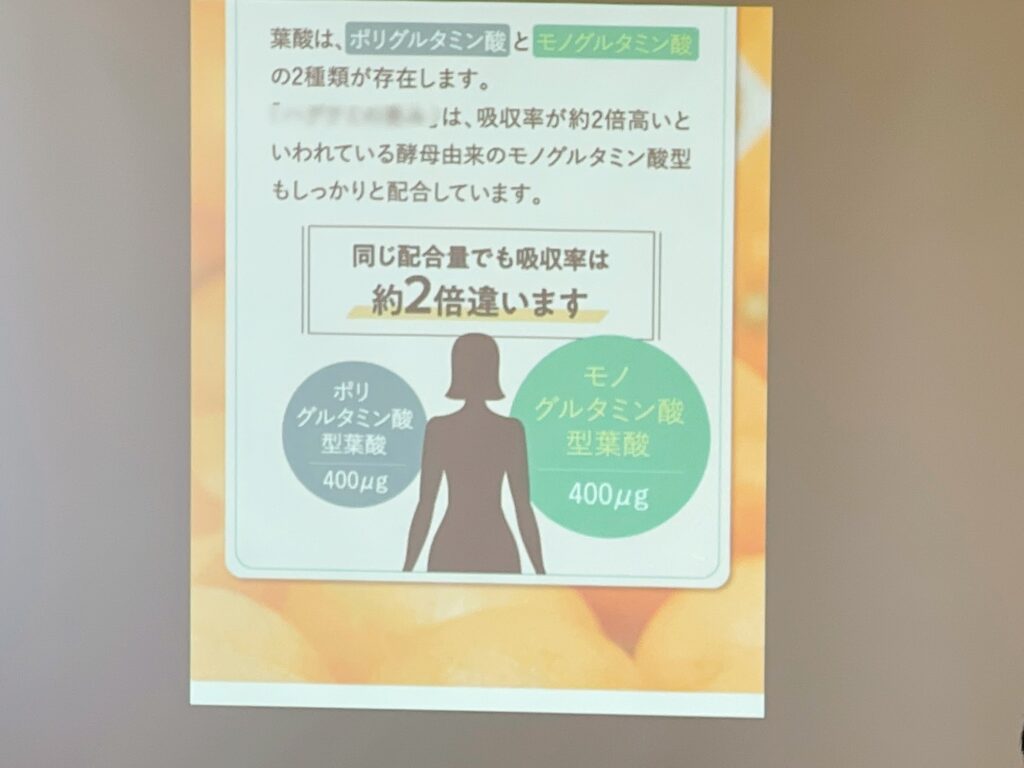

実は、性ホルモンの分泌は主に夜間に活発になるため、しっかりとした深い睡眠がホルモンバランスの維持に直結しています。

つまり、ただ長い睡眠時間を確保するのではなく、質の高い睡眠をとることが成功の鍵。

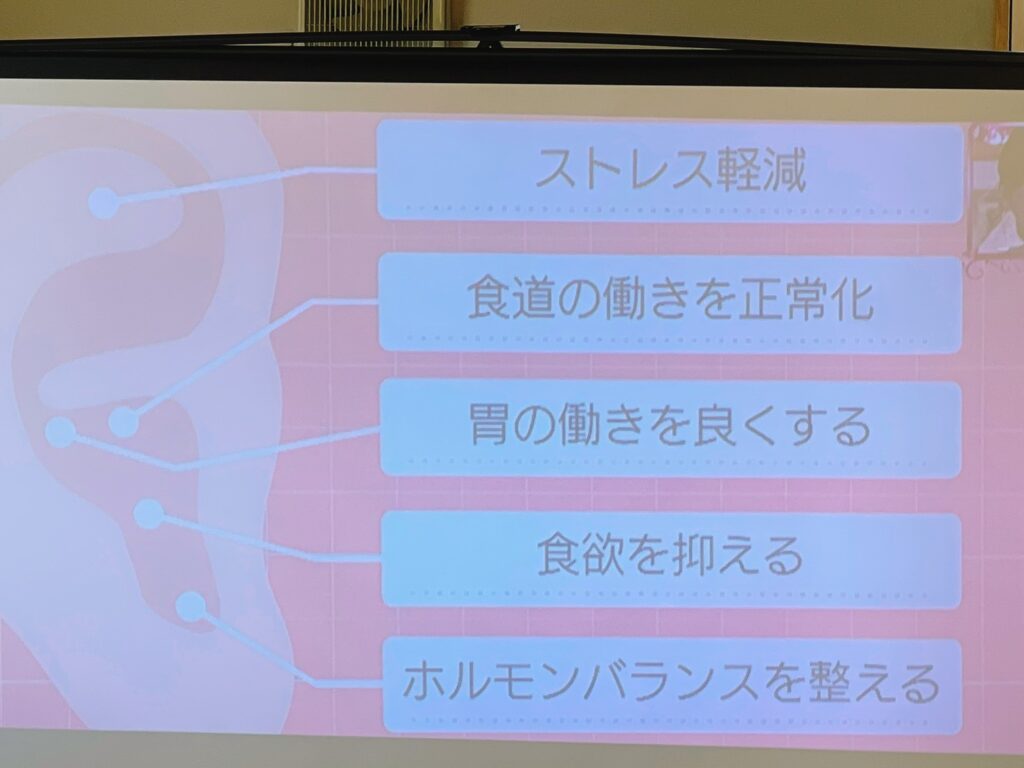

さらに、良質な睡眠は体内のストレスホルモンを抑え、脳と身体のリセットタイムとしても機能します。これにより、ホルモン分泌や免疫力が向上し、結果として妊娠へと結びつくのです。

良質な睡眠を実現するための実践的な秘訣

より一層興味を引くために、具体的かつ実践的なポイントをいくつかご紹介します。

これらは日常生活に取り入れやすい方法ばかり。小さな工夫から大きな変化が生まれるでしょう。

就寝前のスマホ利用を控える

就寝直前の2時間は、スマホやタブレットなどデバイスのブルーライトが体内時計を乱す原因となります。

ブルーライトはメラトニン(睡眠ホルモン)の生成を阻害するため、しっかりと眠りにつくためには避けるべきです。

【試してみよう】寝る前に読書やリラックス音楽に切り替えてみる。

リラックスできる寝室環境の整備

薄暗い照明、落ち着いたインテリア、そして静かな環境が、スムーズな睡眠導入を促します。特に、寝室の温度や空気の流れにも気を配ってみてください。

【豆知識】最新の研究では、心地よい環境が体内リズムを整える効果があるとされています。

夜間の食事は早めに!

重い食事を就寝直前に摂ると、消化器官に負担をかけてしまい、睡眠の質を悪くしてしまいます。夕食は寝る2~3時間前までに済ませ、消化の良い食材を選ぶのがベストです。

ぬるま湯のお風呂でリラックス

お風呂での温浴は、体温が適度に上がった後に下がる過程で自然な眠気を引き出します。

温度は約38〜40℃のぬるま湯が最適。心地よい湯気とともに、日中のストレスも流してしまいましょう。

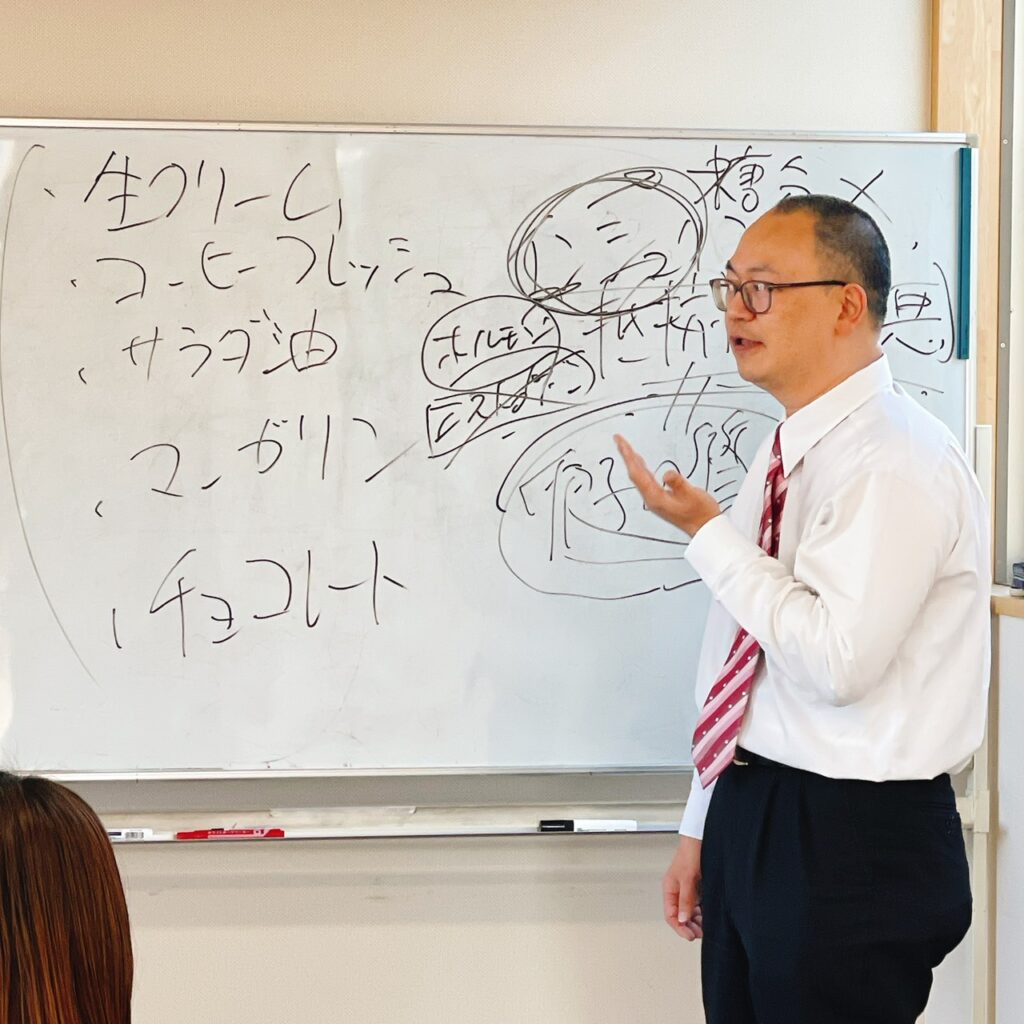

耳への温灸で前頭葉の血流促進

東京大学の実験から明らかになったように、耳への温灸が前頭葉の血流を改善し、メンタルヘルスの向上に役立つと報告されています。

就寝前に温灸を取り入れることで、ストレスが軽減され、ぐっすり深い眠りが実現。

【あなたも体験してみて】温灸専用グッズも当薬局で販売しています。無料でお気軽に体験できます。試してみる価値ありです。

店内で温灸の無料体験できます。

春に向けた妊活への新たなアプローチ

春は日照時間や温度の変化が激しく、自律神経が乱れやすい時期です。

だからこそ、以下の生活習慣を見直して、心身ともにベストな状態で妊活に取り組むことが大切です。

ストレスレベルのコントロール:日中のウォーキング、軽いストレッチや瞑想で心を落ち着かせる。

規則正しい生活リズムの確立:毎日同じ時間に寝起きすることで、体内時計が整い、自然な眠りへと導かれます。

妊活への前向きな意識改革:小さな努力が大きな変化を生むという古の言葉、「千里の道も一歩より」を胸に、毎日の積み重ねを大切にしましょう。

妊活を成功させるためのメッセージ

現代の忙しさに流されず、自分自身の体と心に耳を傾ける時間を持ってみませんか?

「良質な睡眠」と「規則正しい生活」が、あなたの未来の笑顔と幸福な家族への第一歩になるのです。

春の訪れとともに、新たな命が芽生える奇跡を、あなた自身の手でしっかりと迎えてください。

さらに、最新の健康情報や、妊活を成功させるための実践的なヒントを今後も随時お届けしていきます。

ぜひ、当薬局にどんな些細なことでもお気軽にご相談ください!

よろしくお願いいたします。

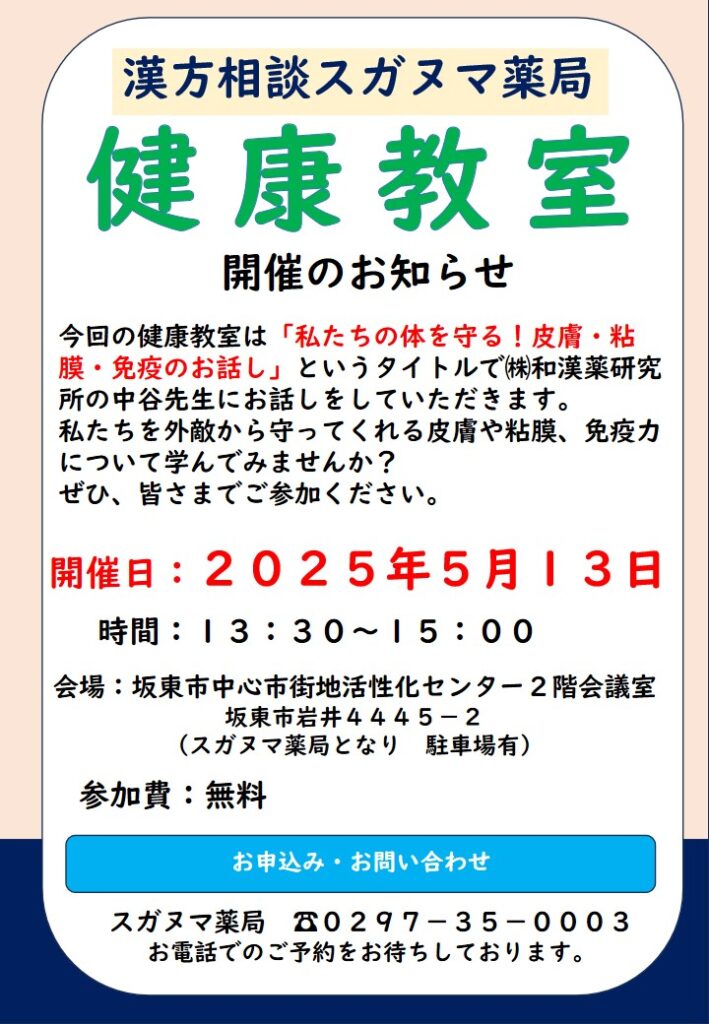

不妊漢方全国実力薬局100選受賞・ 漢方相談スガヌマ薬局

不妊とアトピーと慢性病の漢方薬なら

創業150年漢方相談スガヌマ薬局へ

無料漢方相談実施中

ご相談ご予約お待ちしております

茨城県坂東市岩井4443

電話 0297-35-0003

FAX 0297-35-2093

メール kanpou@suganuma-yakkyoku.com

0297-35-0003

0297-35-0003